block 3

Historia de la Filosofía/block-3

block 4

Actividad/block-4

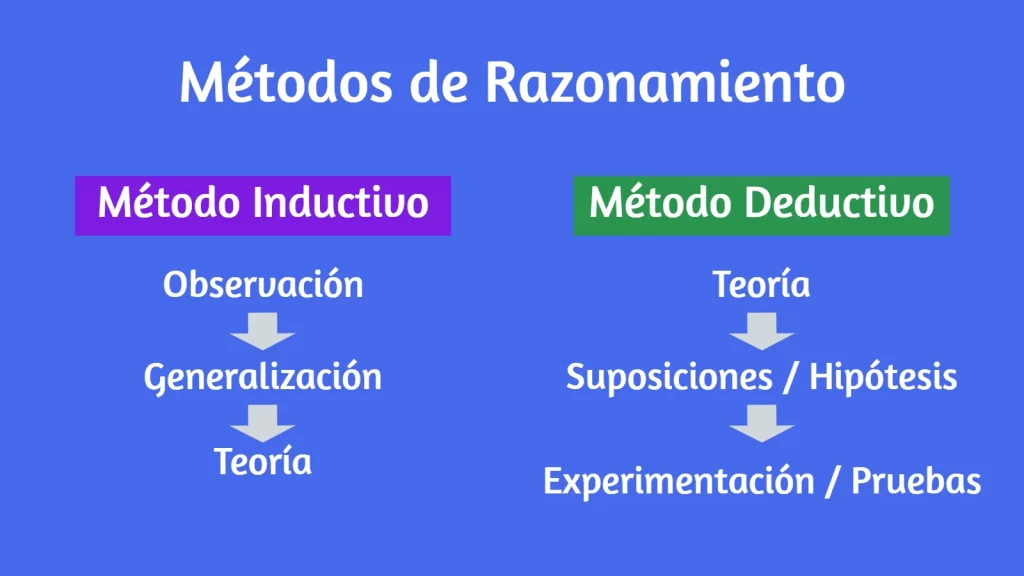

En esta sección se presenta una síntesis de los tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y por analogía. Estos tres enfoques son fundamentales en la construcción del conocimiento y la argumentación. El razonamiento deductivo parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas, el inductivo se basa en la observación de casos particulares para formular generalizaciones, y el razonamiento por analogía compara dos situaciones similares para inferir algo sobre una de ellas.

La lógica y el razonamiento son esenciales en cualquier disciplina que busque comprender y explicar la realidad. En este contexto, el razonamiento deductivo, inductivo y por analogía desempeñan un papel crucial. Cada tipo de razonamiento tiene sus propias características y aplicaciones específicas:

El razonamiento deductivo se basa en el establecimiento de conclusiones precisas a partir de premisas generales. Es un proceso riguroso que, cuando se aplica correctamente, garantiza la validez de las conclusiones.

Por otro lado, el razonamiento inductivo permite la generación de hipótesis y teorías a partir de la observación. Aunque sus conclusiones son probables en lugar de seguras, este tipo de razonamiento es la base de la investigación empírica y la construcción del conocimiento científico.

Finalmente, el razonamiento por analogía facilita la comprensión de conceptos nuevos mediante la comparación con situaciones similares. Este tipo de razonamiento se utiliza a menudo en el aprendizaje y la comunicación, ya que permite a los individuos transferir conocimientos de un contexto familiar a otro menos conocido.

Se revisan los conceptos esenciales que se encuentran a lo largo del documento. Cada término será explicado de manera clara y detallada, con ejemplos concretos para ilustrar su significado.

A continuación se proporciona un resumen detallado de cada capítulo del documento. Este resumen incluye puntos clave, ejemplos, y explicaciones para asegurar una comprensión exhaustiva de los temas discutidos.

En este capítulo, se exploran los fundamentos del razonamiento deductivo. Se discuten sus características principales, como la certeza de las conclusiones siempre que las premisas sean verdaderas y se sigan correctamente las reglas lógicas. Se presentan ejemplos prácticos que muestran cómo se pueden derivar conclusiones específicas a partir de generalizaciones. Además, se analiza la importancia del razonamiento deductivo en las matemáticas y la lógica formal.

Este capítulo profundiza en el razonamiento inductivo, su papel en la formulación de hipótesis científicas y la construcción del conocimiento empírico. Se destacan las limitaciones inherentes a este tipo de razonamiento, como la imposibilidad de garantizar la certeza de sus conclusiones, pero se subraya su importancia en la investigación y descubrimiento. Se incluyen ejemplos cotidianos y científicos para ilustrar el proceso de inducción.

En este capítulo, se aborda el razonamiento por analogía, mostrando cómo este tipo de razonamiento es útil para comprender conceptos nuevos a partir de otros más conocidos. Se examinan ejemplos de analogías utilizadas en la educación, la ciencia y la vida diaria. También se analizan los riesgos de utilizar analogías incorrectas y cómo estas pueden llevar a errores en la interpretación.

Este capítulo examina las diferencias y similitudes entre los tres tipos de razonamiento. Se presenta una comparación detallada sobre cuándo es más apropiado usar cada uno, destacando las fortalezas y debilidades de cada enfoque. Se discuten situaciones prácticas donde se combinan estos tipos de razonamiento para obtener una comprensión más completa.

Este capítulo presenta estudios de caso y ejemplos concretos donde los conceptos de razonamiento deductivo, inductivo y por analogía se han aplicado en situaciones reales. Se exploran tanto los éxitos como los desafíos encontrados durante la aplicación de estos razonamientos en contextos educativos y científicos.

En esta sección se presentan actividades y ejemplos de cómo aplicar los tres tipos de razonamiento en situaciones prácticas.

Supongamos que un maestro de biología enseña a sus alumnos que "todos los mamíferos tienen pulmones". Luego, se les presenta la afirmación "un delfín es un mamífero". Utilizando el razonamiento deductivo, los estudiantes pueden concluir que "un delfín tiene pulmones". Este tipo de razonamiento ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades lógicas basadas en reglas y hechos establecidos.

En un experimento de laboratorio, un estudiante observa que, cada vez que se calienta un metal, este se expande. Tras varias observaciones similares con diferentes metales, el estudiante puede generalizar que "los metales se expanden al calentarse". Aunque esta conclusión es probable, no es absolutamente segura, ya que podría haber excepciones no observadas. Este ejemplo ilustra el uso del razonamiento inductivo para formular hipótesis científicas.

Un ingeniero está diseñando un sistema de tuberías para transportar agua y se enfrenta a un problema de presión. Recuerda haber estudiado circuitos eléctricos en la universidad y nota que hay similitudes entre el flujo de agua en tuberías y el flujo de corriente en un circuito. Utilizando el razonamiento por analogía, aplica principios de los circuitos eléctricos para resolver el problema del sistema de tuberías. Este tipo de razonamiento es útil para transferir conocimientos de un área a otra.

En esta sección se promueve la reflexión crítica sobre el contenido discutido. Se proporcionan preguntas para estimular el análisis profundo y se ofrece un espacio donde los usuarios pueden escribir sus reflexiones y guardarlas para revisarlas posteriormente.

Se proporcionan diagramas y esquemas para ilustrar los conceptos clave discutidos. Cada visualización va acompañada de una explicación detallada para facilitar la comprensión.

La imagen anterior muestra las características clave del razonamiento deductivo, donde la información de la conclusión ya está contenida en las premisas.

La imagen anterior ilustra el razonamiento inductivo, destacando cómo las observaciones repetidas se generalizan para todos los elementos de un conjunto, aunque la conclusión no sea necesariamente cierta.

La venganza puede ser definida como la devolución del mal sufrido por otro mal, proporcional (ojo por ojo, diente por diente) o desproporcionado, por un mal mayor, que, por lo general, es mayor el daño.

1. Devolución del mal: La venganza se describe como una respuesta a una ofensa, un daño o un mal sufrido. Es una acción que busca restablecer un equilibrio percibido que ha sido perturbado por un año previo. Este aspecto refleja la idea de la reciprocidad, donde la persona que ha sufrido un agravio siente la necesidad de responder en la misma especie.

2. Proporcionalidad o desproporcionalidad: La definición menciona que la venganza puede ser proporcional o desproporcionada. Esto es crucial porque diferencia entre una justicia retributiva equilibrada (donde el castigo es equivalente al daño) y una venganza excesiva, donde el castigo infligido es mayor que el daño original. La desproporcionalidad en la venganza puede generar ciclos de violencia, ya que cada acto de venganza puede ser visto como una nueva ofensa que requiere otra respuesta.

3. Intención de causar un mayor mal: La definición también sugiere que la venganza a menudo implica causar un mal mayor que el recibido. Este elemento resalta el carácter destructivo y potencialmente creciente de la venganza, ya que no solo busca devolver el mal, sino amplificarlo, lo que puede perpetuar conflictos y hostilidades.

4. Aspecto general: La frase "por lo general" indica que, aunque la venganza tiende a ser desproporcionada, no siempre es así. Hay casos en los que la venganza podría ser vista como justa o equilibrada, dependiendo de las normas sociales o morales de un grupo o individuo.

Es importante aclarar que la justicia no es equivalente a la venganza, ya que puede fomentar una injusticia y un mayor mal, en cambio la justicia es dar a cada lo suyo, y lo suyo no necesariamente es un mal ni menos desproporcionado al mal recibido

1. Justicia vs. Venganza: Mientras que la venganza busca la retribución personal y, a menudo, está impulsada por emociones como el resentimiento o la ira, la justicia se fundamenta en principios objetivos y equitativos. La justicia se enfoca en restaurar el orden y el equilibrio, no en satisfacer un deseo personal de represalia.

2. Equidad y Proporcionalidad: La justicia se basa en la idea de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, proporcionar una respuesta justa y proporcional al daño causado. Esto implica que la respuesta no tiene que ser necesariamente un mal equivalente al recibido, y mucho menos un mal desproporcionado. La justicia busca una resolución que respete los derechos de todos los involucrados y que contribuya al bienestar general, en lugar de perpetuar el ciclo de violencia o agravio.

3. Evitar Injusticias: La venganza, al ser impulsada por emociones personales, puede fácilmente llevar a injusticias, ya que la persona que busca venganza puede exagerar la gravedad del daño recibido o infligir un daño mayor. En cambio, la justicia busca evitar estas injusticias al basarse en principios imparciales, que consideran no solo el acto en sí, sino también las circunstancias y las consecuencias para todas las partes involucradas.

4. Resolución vs. Ciclo de Violencia: La justicia tiene como objetivo final la resolución del conflicto y la restauración del orden social. En contraste, la venganza tiende a perpetuar el conflicto, creando un ciclo de represalias que puede escalar indefinidamente. Mientras la venganza puede satisfacer temporalmente a quien la busca, no ofrece una solución sostenible y a menudo genera más problemas.

La justicia y la venganza son conceptos fundamentalmente diferentes. La justicia busca resolver conflictos de manera equitativa y racional, evitando la escalada del daño y promoviendo el bienestar común. La venganza, por otro lado, es impulsada por un deseo personal de represalia, que puede llevar a injusticias y a un aumento del mal en lugar de su resolución.

La venganza es un tema profundamente ético porque involucra decisiones morales relacionadas con cómo respondemos al daño o mal que hemos sufrido. Aquí se exploran las razones por las cuales la venganza tiene implicaciones éticas significativas:

1. Naturaleza de la Respuesta al Mal: La venganza implica responder al mal con otro mal, lo cual plantea preguntas éticas sobre si es moralmente aceptable devolver el daño. La ética se preocupa por determinar qué acciones son correctas o incorrectas, y la venganza desafía la idea de que responder con maldad pueda ser justificado.

2. Derecho a Castigar: En el contexto ético, se cuestiona si una persona tiene el derecho de infligir castigo o daño a otra. Este derecho, en sociedades organizadas, generalmente recae en sistemas legales e instituciones que buscan justicia, no en individuos que actúan por impulso personal. La venganza privada puede socavar la justicia al basarse en emociones y percepciones subjetivas.

3. Proporcionalidad y Justicia: La ética también se preocupa por la proporcionalidad de las respuestas. La venganza a menudo no tiene en cuenta la proporcionalidad, y puede resultar en un castigo excesivo o injusto. La idea de "ojo por ojo" puede escalar en daño desproporcionado, lo que genera más injusticias.

4. Impacto en la Sociedad y en el Individuo: La venganza puede tener efectos negativos tanto en la sociedad como en el individuo que la busca. Socialmente, la venganza puede perpetuar ciclos de violencia y represalias, desestabilizando la paz y el orden. Para el individuo, el acto de venganza puede fomentar emociones destructivas como el odio y el rencor, lo que puede corromper el carácter y el bienestar personal.

5. Alternativas Éticas a la Venganza: Desde una perspectiva ética, se valoran alternativas como el perdón, la reconciliación y la justicia restaurativa, que buscan reparar el daño de manera constructiva y fomentar la curación en lugar de infligir más daño. Estas alternativas reflejan valores como la compasión, el respeto por la dignidad humana y el bienestar colectivo.

6. Responsabilidad Moral: La ética requiere que las personas asuman responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias. Buscar venganza puede desviar la atención de la responsabilidad moral, ya que se enfoca en infligir daño en lugar de buscar una resolución justa y equitativa del conflicto.

En el corazón de la filosofía de Platón yace una poderosa narrativa conocida como la Alegoría de la Caverna. A través de esta historia, Platón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la verdad, y cómo nuestras percepciones pueden ser engañosamente limitadas. Imagina, por un momento, vivir encadenado en una oscura caverna, donde todo lo que puedes ver son las sombras proyectadas en una pared delante de ti. Estas sombras, formadas por objetos que nunca has visto directamente, constituyen toda tu realidad.

Pero, ¿qué sucede cuando uno de los prisioneros es liberado y descubre un mundo más allá de las sombras, un mundo iluminado por la luz del sol? Esta experiencia transformadora no es fácil; al principio, la luz del sol ciega y el proceso de adaptación es doloroso. Sin embargo, una vez que los ojos se ajustan, el ex prisionero puede ver y entender la verdadera forma de la realidad.

Vivir en la caverna de Platón puede interpretarse como elegir permanecer en la comodidad y seguridad de la ignorancia. En el mundo contemporáneo, esta elección se manifiesta de muchas maneras: adherirse ciegamente a creencias sin cuestionarlas, seguir las tendencias sin reflexionar sobre su valor, o consumir información sin verificar su veracidad. La caverna simboliza una existencia limitada por la superficialidad, donde las apariencias y las falsedades se aceptan como verdades porque cuestionarlas requeriría un esfuerzo y una confrontación dolorosa con la realidad.

En nuestra era de gratificación instantánea y de redes sociales, el placer de lo inmediato y la vida en la superficie pueden parecer tentadores. La caverna, en este sentido, también representa nuestra atracción por las sombras en la pared: imágenes, likes, y noticias que consumimos pasivamente, sin buscar comprender su origen o su autenticidad. Esta superficialidad nos mantiene encadenados, impidiendo que exploremos la profundidad de nuestras propias vidas y del mundo que nos rodea.

La liberación del prisionero simboliza el viaje filosófico hacia el conocimiento y la comprensión profunda de la realidad. Este viaje es arduo y a menudo solitario, pero es esencial para alcanzar una vida plena y auténtica. La filosofía, en este sentido, es la herramienta que nos permite cortar las cadenas que nos atan a la ignorancia y nos guía hacia la luz de la verdad.

Una alegoría es una figura retórica, una técnica literaria que utiliza personajes, eventos o narrativas para representar ideas abstractas, morales, filosóficas o religiosas, con el fin de transmitir mensajes o enseñanzas más profundos. A diferencia de la metáfora, que es una comparación directa entre dos cosas, la alegoría implica una correspondencia extendida y más elaborada entre los elementos de la narrativa y las ideas que representa. Es decir, en una alegoría, toda la historia o narración funciona como un símbolo extendido.

La alegoría ha sido utilizada en diversas disciplinas y campos del saber, más allá de la filosofía, cada uno con sus propios fines y contextos. Algunos de estos incluyen:

En la literatura, la alegoría es un recurso narrativo frecuente para transmitir significados más profundos, críticas sociales o morales. Obras como "La Divina Comedia" de Dante Alighieri, que representa el viaje del alma hacia Dios, o "El Señor de las Moscas" de William Golding, que explora la naturaleza humana y la civilización, son ejemplos destacados.

Las religiones a menudo recurren a alegorías para enseñar principios morales, espirituales o éticos. Parábolas bíblicas como la del Hijo Pródigo o la de los Trabajadores en la Viña son alegorías que Jesucristo usó para impartir enseñanzas morales y espirituales.

El arte visual ha utilizado la alegoría para representar conceptos abstractos mediante símbolos e imágenes. Por ejemplo, en la pintura, la Justicia suele representarse como una mujer vendada con una balanza, una espada o ambos elementos, simbolizando la imparcialidad y la justicia.

Las alegorías políticas se usan para criticar, satirizar o representar ideologías, eventos o figuras políticas de manera simbólica. Las fábulas de Esopo, por ejemplo, aunque no exclusivamente políticas, han sido interpretadas a lo largo de la historia como comentarios sobre la naturaleza humana y la política.

En ciertas ocasiones, las ciencias también han recurrido a alegorías para explicar conceptos complejos de manera accesible. Por ejemplo, el "Gato de Schrödinger" en la física cuántica es una alegoría diseñada por Erwin Schrödinger para ilustrar la idea de superposición cuántica y la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica.

En la educación, las alegorías son útiles para simplificar y transmitir conceptos complejos a estudiantes de todas las edades. Historias alegóricas o ejemplos simplificados pueden hacer que conceptos abstractos o difíciles de entender sean más accesibles y memorables.

Carl Jung, por ejemplo, utilizó conceptos alegóricos como arquetipos para describir estructuras universales del inconsciente colectivo, representando motivos y temas comunes a las culturas humanas.

Los filósofos han utilizado alegorías a lo largo de la historia para ilustrar conceptos complejos de manera accesible y comprensible, permitiendo a sus audiencias explorar y reflexionar sobre cuestiones éticas, ontológicas, epistemológicas, y políticas, entre otras. Estas narrativas sirven no solo para comunicar teorías o ideas de forma más clara, sino también para involucrar emocionalmente al lector o oyente, fomentando una conexión más profunda con el tema.

En el contexto de la filosofía, la alegoría es particularmente valiosa porque permite a los filósofos explorar y comunicar conceptos complejos de manera profunda y matizada. A través de la narrativa alegórica, los elementos de la historia (personajes, eventos, entornos) funcionan en dos planos simultáneamente: el literal y el simbólico.

Nivel Literal: En la superficie, la alegoría presenta una historia con personajes y eventos que siguen una trama comprensible. Este nivel permite a la audiencia engancharse con la narrativa de la misma manera que lo haría con cualquier otra historia.

Nivel Simbólico: Más allá de la historia literal, cada elemento de la alegoría tiene un significado más profundo. Los personajes pueden representar conceptos abstractos, ideas filosóficas, tipos de personas, virtudes, vicios, etc. Los eventos y los entornos pueden simbolizar procesos intelectuales, estados emocionales, situaciones éticas, contextos sociales o políticos, y más.

Los mitos y las alegorías transforman conceptos abstractos y complejos en narrativas accesibles y comprensibles. La filosofía busca comunicar ideas profundas no solo a los expertos, sino también a un público más amplio. Utilizar historias facilita la comprensión de estas ideas y permite a las personas reflexionar sobre ellas de manera más intuitiva.

La filosofía reconoce que el lenguaje y la razón tienen sus limitaciones para capturar la totalidad de la realidad. Los mitos y alegorías permiten explorar dimensiones de la existencia y del conocimiento que van más allá de lo que se puede expresar con proposiciones lógicas claras y distintas. En cierto modo, estas formas narrativas pueden acercarnos a verdades que son difíciles de articular mediante el discurso racional directo.

En el contexto filosófico y psicológico, el engagement se refiere al grado de implicación, compromiso o conexión emocional que una persona experimenta con una actividad, tarea, idea o relación.

Los mitos y alegorías no solo hablan a la mente, sino también al corazón. Al involucrar emociones y moralidad, estos relatos pueden motivar una reflexión más profunda y personal sobre los temas filosóficos. Este engagement emocional es crucial para la filosofía de Platón, que no ve la búsqueda de la verdad como un ejercicio puramente intelectual, sino como uno que involucra toda la persona, incluyendo sus emociones y su carácter moral.

Platón, como filósofo y educador, utilizó mitos y alegorías como herramientas pedagógicas efectivas para enseñar conceptos filosóficos. Estos relatos no solo ilustran sus ideas, sino que también incitan al lector a participar activamente en el proceso de búsqueda de la verdad, cuestionando y analizando críticamente las narrativas presentadas.

Los mitos y alegorías son ricos en simbolismo y abiertos a múltiples interpretaciones. Esta característica es invaluable en la filosofía, ya que invita a una exploración continua y a una discusión abierta de las ideas presentadas. La ambigüedad y la profundidad de estas narrativas estimulan el pensamiento crítico y la imaginación, elementos esenciales en la filosofía.

Ejemplo Clásico: La Alegoría de la Caverna de Platón

Una de las alegorías más famosas en la filosofía es la Alegoría de la Caverna de Platón, presentada en "La República". En esta alegoría, Platón describe un grupo de personas que han vivido encadenadas en una caverna toda su vida, mirando hacia una pared. Detrás de ellos, hay un fuego y una pasarela por donde otros pasan llevando objetos que proyectan sombras en la pared que los prisioneros pueden ver. Para los prisioneros, las sombras son toda la realidad que conocen. Platón utiliza esta imagen para explorar temas como la percepción, la ilusión vs. la realidad, el conocimiento, y la liberación intelectual.

La utilización de mitos o alegorías por parte de la filosofía, especialmente en obras de Platón, puede parecer a primera vista una contradicción con su naturaleza racional y su búsqueda de la verdad a través del razonamiento. Sin embargo, esta práctica tiene varias justificaciones que armonizan con los objetivos de la filosofía:

Descargar el documento

Para entender el mundo de la filosofía, es útil emplear

analogías que nos permitan comprender su esencia de manera más palpable. Tomamos

el oficio de la carpintería y partimos de estas preguntas: ¿Que hace el

carpintero cuando trabaja de carpintero? y su equivalente, para entender la

filosofia, ¿qué hace el filósofo cuando trabaja de filósofo?

El carpintero, al ejercer su oficio, se enfrenta a la tarea

de transformar la madera en objetos útiles o artísticos. Para lograrlo, debe

primero entender la naturaleza de su material: la madera. Cada tipo de madera

posee características únicas que determinan para qué puede ser mejor utilizada,

cuáles herramientas son las más adecuadas para trabajarla, y qué técnicas se

deben aplicar para alcanzar el resultado deseado. Así, el carpintero selecciona

sus herramientas —martillos, sierras, cepillos— con el propósito de moldear la

madera, respetando sus propiedades, pero transformándola en algo nuevo y

valioso.

Ahora, hagamos un paralelo con la filosofía. El filósofo,

como el carpintero, comienza su trabajo con un profundo respeto y entendimiento

hacia su material: las ideas. Su tarea consiste por medio del pensar, en

explorar, cuestionar y comprender la naturaleza de las ideas, los conceptos y

las creencias que conforman nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos.

Para ello, el filósofo se vale de herramientas intelectuales tales como la

lógica, el razonamiento, la argumentación, las evidencias racionales, las

cuales le permiten esculpir el pensamiento humano en busca de significados más

profundos, verdades universales o simplemente nuevas maneras de ver la

realidad.

Al igual que el carpintero no se limita a transformar la

madera sin más, sino que busca crear objetos que sean tanto útiles como

estéticamente agradables, el filósofo no se conforma con entender el mundo en

términos meramente teóricos o abstractos. Busca también aplicar ese

entendimiento de manera que mejore nuestra forma de vivir, que nos proporcione

herramientas para enfrentar cuestiones humanas, que nos inspire a vivir de

manera más consciente y plena, o que simplemente nos permita apreciar la

complejidad y la belleza del universo en el que habitamos.

El carpintero como el filósofo trabajan transformando la

materia prima de su oficio —la madera y las ideas, respectivamente— en algo que

trasciende la simple existencia de estos elementos. A través de su trabajo,

ambos buscan no solo comprender y respetar la naturaleza de su material, sino

también enriquecer nuestro mundo con sus creaciones. Así, la próxima vez que

pensemos en la filosofía, podemos recordar al carpintero, y cómo, de manera

análoga, el filósofo trabaja esculpiendo el paisaje de nuestras ideas, en un

intento por descubrir y construir verdades que den forma a nuestra comprensión

del mundo.

El Arte de Pensar: Una Aventura

Pensar filosóficamente no es solo memorizar lo que dijeron grandes pensadores antes que nosotros; es apropiarnos del camino o método que los filosofos pusieron en practica para atrevernos a cuestionar, a dudar y a explorar por nosotros mismos las preguntas que definen nuestra existencia. Es aprender a cuestionarnos el mundo y a nosotros mismos desde una perspectiva crítica, preguntándonos no solo cómo son las cosas, sino cómo deberían ser.

La filosofía nos enseña a pensar por nosotros mismos, a no aceptar ideas simplemente porque sí, sino a examinarlas, a desafiarlas, y a veces, a transformarlas. En este sentido, el filósofo es como un explorador que no se conforma con seguir mapas trazados por otros, sino que se aventura en territorios desconocidos en búsqueda de nuevos entendimientos.

El territorio de la filosofía, una tierra vasta y emocionante que nos invita a embarcarnos en la aventura de pensar, algunos ejemplos:

La Caverna de Platón: Imaginen que toda su vida han vivido en una caverna, atados de tal manera que solo pueden ver una pared frente a ellos donde se proyectan sombras. Estas sombras, formadas por objetos que pasan frente a una luz detrás de ustedes, son todo lo que conocen del mundo. Un día, uno de ustedes se libera y descubre que las sombras no son la realidad, sino meras representaciones de objetos reales fuera de la caverna. Al volver y contarle a los demás, ¿le creerían? Este relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la importancia de cuestionar nuestras percepciones.

Puedes consultar una interpretación actual de la alegoria de la caverna

El Árbol Caído en el Bosque: Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la existencia y la percepción. ¿Algo existe solo si es percibido? Este dilema nos introduce en la filosofía de la mente y la realidad, impulsándonos a cuestionar la relación entre nuestra conciencia y el mundo.

El Barco de Teseo: Si reemplazamos una por una las piezas de un barco hasta que ninguna de las originales queda, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Y si reconstruimos un barco con todas las piezas originales, es ese el barco de Teseo? Este pensamiento nos invita a considerar la identidad y el cambio, cómo definimos la esencia de algo (o alguien) a través del tiempo.

Desarrollar el oficio de pensar

Los ejemplos anteriores nos llevan a pensar, con ciertas exigencias, el pensar filosófico tiene sus propias exigencias:

Pensamiento Crítico y Reflexivo: El filósofo se dedica a pensar críticamente sobre su propia actividad, la vida, y el mundo. Esto implica una constante reflexión sobre la totalidad de la existencia y la ubicación del individuo dentro de ella. El pensamiento crítico permite al filósofo cuestionar y evaluar las concepciones del mundo y los valores predominantes en la sociedad, promoviendo una actitud de cuestionamiento constante frente a las normas establecidas.

Autoexamen y Examen de la Existencia: Inspirado en la idea socrática de que una existencia sin examen no merece la pena vivirse, el oficio del filósofo implica un profundo autoexamen y examen de la existencia humana. A diferencia de los animales, los humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre su vida, sus acciones, y su propósito, lo cual es central para la práctica filosófica.

Pensar Libremente y Actuar en Consecuencia: El filósofo no solo piensa libremente, cuestionando las imposiciones del medio social, los prejuicios, y las ideologías dominantes, sino que también busca actuar de acuerdo con sus reflexiones y conclusiones. Este enfoque activo y deliberado hacia la vida y la toma de decisiones refleja el compromiso del filósofo con vivir de manera auténtica y coherente con sus valores y creencias.

Evitar la Participación Pasiva: El filósofo se opone a participar pasivamente en modos de pensar impuestos por el entorno social. La filosofía invita a asumir un rol activo en la formulación de las propias ideas y creencias, evitando la cobardía de eludir el estudio y la reflexión sobre los problemas filosóficos.

El oficio de pensar en la filosofía

El oficio del filósofo no se limita a un conjunto de actividades cotidianas, sino que se trata de una forma de vida dedicada al pensamiento crítico y reflexivo. El filósofo, como obrero o carpintero del pensamiento, se embarca en una búsqueda constante de la verdad, el conocimiento y la sabiduría.

¿En qué consiste entonces este oficio de pensar?

1. Cuestionamiento constante: El filósofo no acepta las cosas tal como se presentan, sino que las interroga y las pone en duda. Busca ir más allá de las apariencias para comprender la realidad en su profundidad.

2. Análisis y argumentación: El filósofo examina cuidadosamente los conceptos, ideas y argumentos, desmenuzándolos para comprender su estructura y validez. Utiliza la lógica y la razón para construir argumentos sólidos y defender sus ideas.

3. Búsqueda de la verdad: El filósofo no se conforma con las respuestas fáciles o las opiniones populares. Aspira a alcanzar un conocimiento verdadero y universal, basado en la razón y la evidencia.

4. Reflexión sobre la existencia: El filósofo se pregunta sobre el significado de la vida, la naturaleza de la realidad, la moral, la justicia y otros temas fundamentales de la existencia humana.

5. Diálogo y debate: El filósofo comparte sus ideas con otros y participa en el debate intelectual. El intercambio de ideas y perspectivas es fundamental para el avance del pensamiento.

El oficio de pensar en la filosofía no es una tarea fácil ni está exenta de dificultades. Requiere una mente abierta, curiosidad intelectual, rigor intelectual, honestidad y compromiso. Sin embargo, es una actividad profundamente gratificante que puede enriquecer nuestra vida y ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea.

Ejemplos; "La mente es como un jardín". Esta analogía compara la mente humana con un jardín, sugiriendo que al igual que un jardín necesita ser cuidado y cultivado para prosperar, la mente necesita ser nutrida y alimentada con pensamientos positivos y constructivos.

"El amor es como una flor". Esta analogía compara el amor con una flor, resaltando su belleza, fragilidad y necesidad de cuidado y atención para florecer y crecer.

"La vida es como un viaje". Esta analogía compara la vida con un viaje, enfatizando que al igual que en un viaje enfrentamos desafíos, decisiones y oportunidades de crecimiento, en la vida también experimentamos situaciones similares que nos ayudan a crecer y evolucionar.

"La mente es como un ordenador". Esta analogía compara la mente humana con un ordenador, sugiriendo que al igual que un ordenador procesa información, la mente procesa pensamientos, emociones y experiencias.

"El liderazgo es como la navegación". Esta analogía compara el liderazgo con la navegación, resaltando que al igual que un navegante guía un barco hacia su destino, un líder guía a un equipo o una organización hacia sus metas y objetivos.

Estos son solo algunos ejemplos de analogías que se utilizan para ilustrar conceptos abstractos de manera más comprensible al relacionarlos con algo más familiar o concreto.

La importancia de la analogía en el pensamiento filosófico radica en su capacidad para ampliar nuestra comprensión de conceptos abstractos y complejos al establecer conexiones entre ideas, fenómenos o sistemas que inicialmente podrían parecer diferentes o distantes.

En la filosofía, a menudo nos enfrentamos a conceptos abstractos como la verdad, la justicia, la moralidad o la existencia, que pueden resultar difíciles de entender o explicar de manera directa. La analogía nos permite relacionar estos conceptos con situaciones o imágenes concretas que son más accesibles a nuestra comprensión. Por ejemplo, al comparar la justicia con una balanza que equilibra diferentes intereses, podemos visualizar mejor cómo se busca mantener un equilibrio en las decisiones judiciales.

Además, la analogía nos ayuda a explorar nuevas perspectivas y generar ideas innovadoras al romper con las limitaciones de nuestro pensamiento habitual. Al identificar similitudes entre fenómenos aparentemente no relacionados, podemos descubrir patrones subyacentes y desarrollar nuevas teorías o enfoques filosóficos.

En resumen, la analogía es importante en el pensamiento filosófico porque nos permite comprender conceptos abstractos, explorar nuevas perspectivas y generar ideas innovadoras al establecer conexiones entre ideas y fenómenos aparentemente diferentes.